自动泊车辅助(APA)作为L2级智驾的核心功能,已从20万以上级车型的技术标签转变为大多数车型的标准配置,随着这一功能的日益普及,消费者的关注点也从车辆“是否配备”转为“使用体验是否良好”。当前行业多聚焦于极窄车位的泊车完成度与时长比拼,然而消费者所期望的“好用”远不止于此。比如,在自动泊车过程中普遍存在的抖动、后溜、卡停等舒适性问题如何优化?又比如,部分车辆虽已具备记忆泊车、代客泊车、遥控泊车等高阶功能,但在机械车位、减速带车位、坡道车位、台阶车位等复杂场景下,能否令人放心地顺利停入车位?

因此,如何提升自动泊车过程的精准度和舒适度,以及如何在复杂环境下保障一键泊车的可靠性,无疑成为了下一阶段技术升级的关键方向。

技术突破:厘米级控制技术破解行业痛点

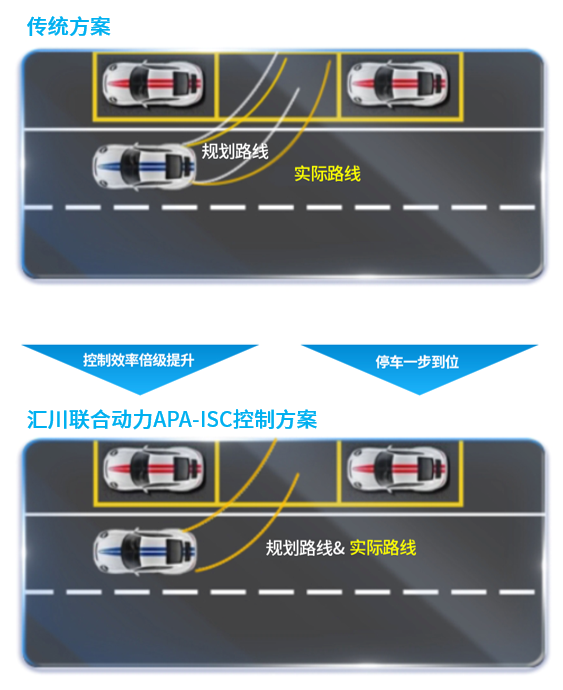

自动泊车的精准性,一方面取决于智驾模块规划停车路径的合理性,另一方面取决于电驱系统是否能够精准地执行。当前,自动泊车功能对于电机的控制采用扭矩控制技术,在很多场景下其控制精度不能满足要求,而精度控制达标的电机,往往又会产生抖动和后溜等舒适性问题。针对这些问题,汇川联合动力推出了APA-ISC(智能转速闭环控制技术),该技术能够大幅度提高泊车精度,同时其舒适度以及适应复杂工况的能力也获得显著提升。目前,该技术已完成柏油路面车位、坑洼路面车位、地下车位、机械车位、减速带车位、坡道车位、台阶车位等全场景测试。

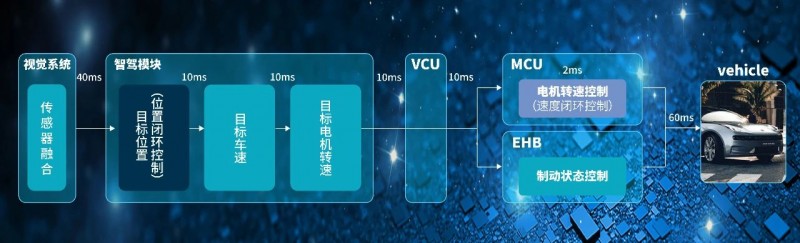

智能转速闭环控制技术示意图

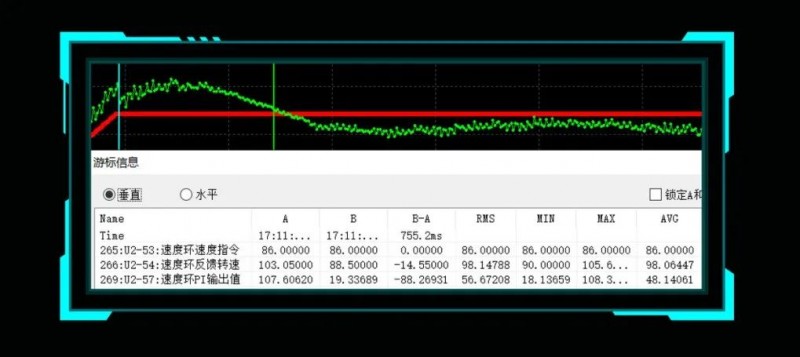

01速度控制:性能指标突破

对比行业最高水平定义的速度控制指标,汇川联合动力APA-ISC控制方案仍能实现50%-75%的优化提升,同时针对用户舒适度新增了抖动体感、后溜体感等8 项指标,全面覆盖快捷、精准、舒适三大维度:

响应更快:电机转速闭环延时低至2ms,较传统扭矩方案(42ms)提升 21 倍效率;

控制更准:纵向位移控制精度达≈1cm,揉库次数减少67%(3次→1次),泊车时间缩短20%(6秒↓);

体验更优:平地零速控制超调量 ≤6rpm,后溜距离<2cm,稳态转速波动量 <10rpm,全程无抖动、无后溜,且标定时间缩短89%(90天→10天以内)。

02场景落地:全工况适配能力验证

客户的终极目标并非参数领先,而是真实场景中用户的高满意度。汇川联合动力APA-ISC控制方案通过三大技术支点 ,直击复杂工况下的体验痛点,该方案不仅提升了用户的舒适度,还凭借精准的停车表现,让用户能够更安心地使用自动泊车功能。

1.机械车位:厘米级位移精度,一次性泊入

机械车位因为其天然的空间狭窄、带有坡道等特点,对泊车位移精度要求苛刻,传统方案因位移误差太大(分米级)常需数次揉库才能完成入位。汇川联合动力APA-ISC通过高带宽转速闭环与转矩调节能力,将纵向位移误差压缩至1cm左右,配合智驾规控模块,实现机械车位一次性泊入 ,为用户节省时间的同时,降低车辆遭遇剐蹭的风险。

2.复杂路况:全场景自适应能力

草砖 / 坑洼路面:基于路况识别与动态参数自调整技术 ,确保泊车路径的稳定性与舒适度最优匹配;

减速带 / 台阶车位:通过高精度转矩预测技术识别轮胎负载快速变化,实现不卡停、平滑越障的体验。

Step.1 目标车速1km/h控制轮胎停留在减速带上

Step.2 目标车速0km/h控制轮胎停留在减速带上

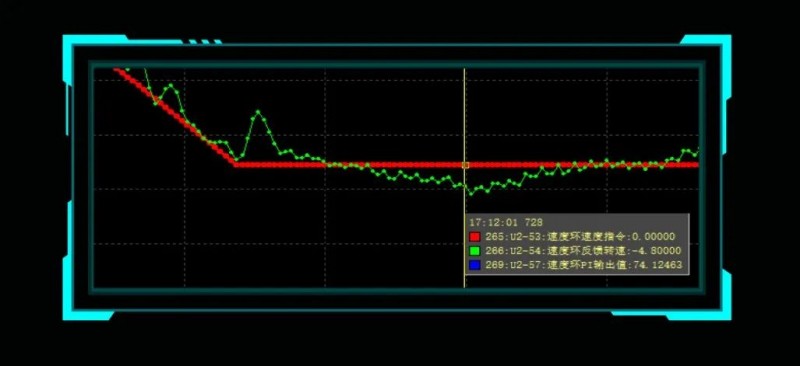

3.坡道车位:零后溜控制,终结 “溜车焦虑”

传统方案在坡道泊车时,因零速超调量难以控制,后溜距离常超2cm,引发用户不安。汇川联合动力APA-ISC通过零速闭环动态补偿技术 ,将后溜距离严格锁定在<2cm ,即便在12°坡道车位,仍可确保车辆 “稳如平地”。

12°坡道车位测试结果

当前,在智能驾驶功能趋同的市场环境下,汇川联合动力推出了APA-ISC控制方案,助力车企实现自动泊车模块从“功能达标”到“体验超车”的跨越。具体而言,该方案使电驱响应智驾的速度大幅提升了21倍,实现了厘米级位移精度下的精准泊车;以“零抖动、零后溜、一次性泊入”的极致体验,帮助车企提升用户的泊车体验;凭借8类复杂车位全适配能力,为车企拓展一键泊车功能提供了技术支撑;通过将标定周期从90天压缩至10天,降低了研发成本与周期压力。因此,无论是在全力配合车企智驾模块提升泊车表现方面,还是在让用户更放心、更舒心地使用自动泊车方面,甚至在降低成本、加快交付方面,APA-ISC控制方案都堪称是一次标志性的技术升级。

共0条 [查看全部] 网友评论